コンプライアンス研修とは?目的やネタの探し方、実施のポイントなどをご紹介

目次[非表示]

- 1.そもそもコンプライアンスとは?

- 2.コンプライアンス研修とは?その目的は?

- 2.1.コンプライアンス研修の目的

- 3.コンプライアンス違反のリスクについて

- 4.企業で起こる可能性のあるコンプライアンス違反は?

- 4.1.労働法規違反

- 4.2.反社会的勢力との関係

- 4.3.金融商品取引法違反

- 4.4.競争法違反

- 4.5.知的財産権の侵害

- 4.6.個人情報保護法違反

- 4.7.情報セキュリティ

- 4.8.ハラスメント

- 4.9.著作権・特許権

- 5.コンプライアンス研修のネタ・事例を探す方法

- 6.コンプライアンス研修の実施方法

- 6.1.講師を呼んで集合研修を行う

- 6.2.オンライン上で行う

- 6.3.社外の研修に参加する

- 7.コンプライアンス研修のフローは?

- 7.1.コンプライアンスの概要説明

- 7.2.コンプライアンスに関する具体的なルールの説明

- 7.3.ケーススタディ

- 7.4.Q&Aの実施

- 8.コンプライアンス研修を効果的に行うためのポイント

- 9.企業が研修を実施する上でよくある課題

- 9.1.研修の準備が大変である

- 9.2.受講した社員の理解度がわからない

- 9.3.定着に繋がらない

- 10.法人研修ならリンクアカデミー

- 11.記事まとめ

- 12.コンプライアンス研修に関するよくある質問

近年は「コンプライアンス強化」に力を入れる企業が多くなっています。コンプライアンス問題は大きく報道されることもあり、一度コンプライアンスに関する不祥事や問題が明るみになることで、大幅な企業イメージのダウンに繋がることがあります。インターネットが発展している現代では、従業員1人の行動が企業全体へ大きな影響を与えるため、「コンプライアンス 研修」を通して従業員の意識強化や違反の予防を行うことが求められています。

本記事では、そもそもコンプライアンスとは何かについてから実際に研修を行う際のポイントなどをご紹介します。

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

そもそもコンプライアンスとは?

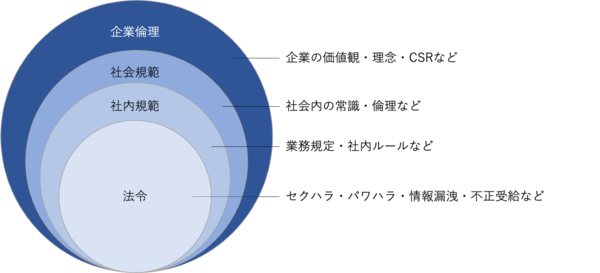

「コンプライアンス」は英語の「compliance」から来ており、「法令や規則の順守」や「規則などへの適合」という意味を持ちます。一般的には「法令順守」という意味で使われていますが、現在企業に求められているコンプライアンスは「法律を守っていれば良い」というものよりも広い範囲でのものになっています。

もちろん、法律をしっかりと理解して違反のない企業経営を行うことは基本ですが、「法律として明記はされていなくとも、社会通念としての常識や認知されているルール」に配慮することも「コンプライアンス」の範囲に含まれると言えます。

そのため、法務部や顧問弁護士のように法律面での監査・チェックに加えて、従業員1人1人が社会的に逸脱しない振る舞いや言動も「企業のコンプライアンス」として大切です。

参考:コンプライアンスの概念図

コンプライアンスが注目されるようになった背景

「コンプライアンス」は元々企業に対して重要な要素の1つでしたが、1990年代〜2000年代初頭にかけて相次いで報道された「企業の不祥事」によってより一層コンプライアンスに対する注目が高まりました。代表的な企業のコンプライアンス違反については下記のようなものが挙げられます。

■コンプライアンス違反の事例

・2000年〜2004年:自動車メーカーリコール隠し

・2002年:牛肉偽装事件

・2005年:構造計算書偽装事件

・2006年:インターネットベンチャーにおけるインサイダー取引事件

これらに加えて、不正な会計処理を行って収支を偽装する「粉飾決算」を行った企業が倒産することが増えたことも、企業のコンプライアンス意識への注目や厳しさが増したきっかけになりました。アメリカにおいても、

・2001年12月:エンロン社

・2002年7月:ワールドコム社

など、有名大企業が粉飾決算が原因で倒産をしたことで世界的なニュースとなりました。

また、SNSが発達した現在では「従業員がバックヤードで食品を不適切に扱っている様子」や「衛生上問題がある業務の風景」などの画像や動画がアップロードされることで、大手飲食チェーンやコンビニエンスストアが責任を追求されるケースも見受けられるようになってきました。

このようなコンプライアンス問題の増加に伴い、企業の社会的な責任を指す「CSR(Corporate Social Responsibility)」の重要性も高まっています。

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

コンプライアンス研修とは?その目的は?

このようなコンプライアンス違反による問題発生や不祥事を防止して、社会的な企業価値をさらに高めるために実施されているのが「コンプライアンス研修」です。コンプライアンス研修では、そもそものコンプライアンスの意味やその重要性、実際の事例を基にした違反のリスク、順守するべきことなどを従業員に伝えています。

コンプライアンス研修の目的

企業がコンプライアンス研修を実施する目的としては、下記のものが代表的です。

・社会人として基本的なルールを身につける

特に新卒社員や新入社員は社会人として持つべき知識や、守るべきルールを知らないというケースがあります。加えて、コンプライアンスは経営層のみが気をつけていれば良いというわけではなく、従業員1人1人の意識や行動が影響するものです。そのため、コンプライアンス研修により「情報の取り扱い方」や「一般的な規則や法令」といった社会人として基本的なルールを身につけると良いでしょう。

・一般的な常識と自社や個人の持つ常識のズレを解消する

コンプライアンス違反が生じる大きな原因として、「一般的な常識と自分達の常識がズレていた」ということが挙げられます。日々の業務に尽力していたり、成果をあげることに集中していると「実は自社内だけの暗黙の了解だった」ということに気づきにくいものです。そのため、コンプライアンス研修の機会で客観的に常識のズレの有無を確認することが大切です。

・コンプライアンス違反によるリスク発生を防止する

1人の従業員がコンプライアンス違反を起こすことで、企業全体の問題や責任になることも珍しくありません。コンプライアンス研修によって、起こりうるリスクを未然に防止することが期待できるでしょう。

※更新日:2022/11/11

※更新日:2022/11/11

コンプライアンス違反のリスクについて

コンプライアンス違反が企業に与える影響は、法的・経済的・信頼性の3つの側面から考えられます。コンプライアンス違反によって引き起こされる罰金や訴訟などの法的問題は、企業にとって大きな損失となることがあります。

また、違反が繰り返された場合、企業の信頼性が失われ、企業イメージに悪影響を与えることがあります。経済的影響には、罰金や裁判費用の負担、ビジネス契約の失効などが挙げられます。これらの影響は企業にとって大きな損失となる可能性があります。

信頼性の低下によっては、既存の顧客や取引先からの信用を失うことになり、今後のビジネスに悪影響を与えることが懸念されます。

企業で起こる可能性のあるコンプライアンス違反は?

労働法規違反

労働法規違反には、違法な人件費削減や違法な労働時間の押し付けが含まれます。前者は、従業員の賃金や残業代を不当に削減することで、労働法に違反するため、罰金や損害賠償を支払う可能性があります。後者は、法定労働時間を超えた労働時間を強制することで、労働者の健康や安全を守る観点からも問題があるため、遵守が必要です。

反社会的勢力との関係

反社会的勢力との関係を持つことは、企業の信頼性を低下させるだけでなく、暴力団による脅迫や恐喝に巻き込まれる可能性があります。暴力団員との取引や反社会的勢力による脅迫行為に対しては、法に基づいた適切な対応が求められます。企業は、反社会的勢力との関係を断ち切るよう努めることが必要です。

金融商品取引法違反

金融商品取引法には、顧客に不適切な商品の販売や情報開示義務の怠慢が含まれます。前者は、顧客にとって適切でない商品を勧誘することで、損失を被る可能性があるため、違反は重大です。後者は、投資家が正しい情報を得られないことによって、損失を被る可能性があるため、企業は情報開示義務を遵守することが必要です。

競争法違反

競争法違反には、不当な価格操作や不正な取引条件の課せられ方が含まれます。前者は、市場競争を歪めることで、顧客や他企業に不利益を与えるため、違反は禁止されています。後者は、取引条件の不公平さから、市場競争が阻害されるため、企業は公正な競争を促進するよう努める必要があります。

知的財産権の侵害

知的財産権の侵害には、著作権侵害や特許権侵害が含まれます。前者は、他者の著作物を不正に利用することで、権利者の権利を侵害するため、違反は禁止されています。後者は、他者の特許を不正に使用することで、権利者の権利を侵害するため、企業は知的財産権を尊重することが必要です。

個人情報保護法違反

個人情報保護法違反には、個人情報の不正利用や漏洩が含まれます。前者は、個人情報を不正に使用することで、個人情報を提供した者の権利を侵害するため、違反は禁止されています。後者は、個人情報が不正に外部に流出することで、個人情報保護に関する信頼性を損なうため、遵守が必要です。個人情報保護法に違反すると、罰則に加えて、企業としてのイメージの大幅な低下も懸念されます。

コンプライアンス研修でよく取り上げられるテーマ

コンプライアンス研修には様々なテーマがあります。まずは基本的に抑えるべきものを把握しておくと良いでしょう。企業で主に取り上げられているコンプライアンス研修のテーマをご紹介します。

情報社会におけるネットワークが発達した現代においては、コンプライアンスリスクが増えていきます。何気ない行動がコンプライアンス違反に該当し、会社に大きな損害を与えることもあります。その中で従業員一人一人の知識やリテラシースキルの向上が、会社全体を守る行動に繋がります。

情報セキュリティ

インターネットが発達し、プライベートとビジネスのどちらでもスマートフォンやPCなどを用いて、データのやり取りができるようになった現代では情報の取り扱い方についてより気をつける必要があります。特に個人情報や顧客情報の漏洩は企業に対する信頼を大きく損ない、取引の停止につながる可能性があります。

また、先述したようにSNSでの発信の内容についても情報セキュリティの知識や意識が無い場合には、大きな問題になり得ます。自身が取り扱う情報の重要性や起こりうるリスクなどを理解してもらうことが重要です。

セキュリティに関しての内容は、システム関連部署の従業員が学習すればいいのではないか、他部署の従業員には難しすぎる、といった風潮もあります。先述のように会社の従業員一人ひとりがITに関する知識が重要になってきます。まずは、第一歩として国家資格でもある”ITパスポート”から学習していただくこともオススメです。

リンクアカデミーのITパスポート研修はこちら

※更新日:2022/11/11

ハラスメント

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントのような、ハラスメントもコンプライアンスに関する問題です。ハラスメントに対する認識や基準については世代間でも異なることが多く、「そんなつもりではなかった」という理由では済まないこともあります。

これまでのハラスメントに対する意識や基準の変化や、具体的な事例などを従業員に伝えることは、良い職場づくりにも役立つでしょう。

著作権・特許権

顧客に提供する資料やスライド、インターネット上で発信している記事などは、特に著作権や特許権への対応が必要です。商用利用が許可されていないデータや画像、他社が発信しているコンテンツなどを「自分だけだから」と利用してしまうと、法令違反となります。

自社が作ったもの以外のコンテンツの取り扱い方や、著作権・特許権違反になった場合のリスクなどをしっかり伝えましょう。

オンライン商談などにおいて、プレゼンテーションの補助資料としてPowerPointなどのソフトを使う機会が増えてきていますが、そこで使うデータや画像にも注意が必要です。ただ、ソフトを使えればいいというわけではなく、著作権などに関する知識も必要になってきます。

コンプライアンス研修のネタ・事例を探す方法

実際に自社でコンプライアンス研修を実施する場合には、「どう考えればいいのか分からない」ということもあるのではないでしょうか。1から自分達で考えるのには限度があり、負荷も大きくなってしまうため、様々な情報源を活用してネタや事例を探すことをおすすめします。ここでは、どのようにコンプライアンス研修のネタや事例を探すかについて、その方法をご紹介します。

方法①:同業他社の事例から探す

業界・業種ごとに、取り扱うことが多いコンプライアンスのテーマや内容があることがあります。同業他社は自社と似ている問題意識やリスクを感じている可能性が高いため、同業他社でどのような研修や事例があるかを調べることは有効でしょう。

コンプライアンス研修を受講する従業員にとっても、身近な業種での事例はイメージがしやすいため、受け入れやすくなるでしょう。

方法②:実際にコンプライアンス違反があった企業の事例を活用する

コンプライアンス違反があった企業については、メディアで報道されることがあります。特に有名企業については大きく報道されるため従業員も目にしている可能性が高く、内容への関心や興味が高まることが期待できます。

また、その場合は様々な団体が原因の分析や対策の方針について調査してまとめていることがあるため、一連の流れをまとめやすいという利点もあります。

方法③:省庁や関係団体の情報から探す

コンプライアンス違反の発生については、各省庁や団体で対外向けに報告されていることがあります。厚生労働省や経済産業省などのホームページを確認すると、具体的な違反事例や処分内容などが記載されているため、事例の収集をしたり、自社で起こる可能性があるものを探したりすることができます。

方法④:専門家からアドバイスを受ける

自社で情報収集をすることも必要ですが、弁護士や危機管理アドバイザーなどの専門家からアドバイスを受けることも有効です。起こりがちなコンプライアンス違反や、業界や業種ごとに気をつけるべきポイントなどを具体的に教えてもらうことができるため、研修内容のクオリティを向上することができます。

コンプライアンス研修の実施方法

コンプライアンス研修のテーマや内容を決めると共に、どのような方法で研修を実施するのかも考える必要があります。集合研修やオンライン上での実施、社外への研修参加が主に挙げられるため、それぞれご紹介します。

講師を呼んで集合研修を行う

集合研修とは、講師や研修受講者を同じ場所に集めて対面で実施する研修であり、「研修」としてよくイメージされるものです。こちらは、下記のようなメリット・デメリットが挙げられます。

■メリット

・その場で議論や質問がしやすい

直接講師と受講者が集まるため、気になる点の質問や受講者同士での議論が行いやすく、より学習効果が高まります。

・グループワークが行いやすい

オンラインでの研修でもグループワークを行うことはできますが、集合研修では体感型のワークや実践的な内容が実施しやすいでしょう。

■デメリット

・スケジュールの調整が難しい

講師や受講者が一度に同じ場所に集まるため、全員のスケジュールを調整する必要があります。人数が増えるとそれだけ調整に時間や工数がかかることがあるため、担当者の負担が増えることが懸念されます。

・コストがかかる

集合研修は講師や受講者の移動費がかかることが多く、社外の会場を利用する場合はその会場費もコストとしてかかります。また、会場の手配や移動の案内などの準備の段階で必要になる作業も増える傾向があります。

オンライン上で行う

集合研修の他にオンライン上で研修を行う方法もあります。Web会議ツールを用いたオンライン研修に加えて、 eラーニングを活用した自主学習も活用できます。こちらは、下記のようなメリット・デメリットが挙げられます。

■メリット

・場所を選ばずに実施できる

オンライン研修や学習は、集合型研修のように直接研修会場に出向くことなく実施できます。参加者が多い場合や、複数の拠点や店舗の従業員に受講してほしい場合などは大きなメリットとなるでしょう。

・コストを削減できる

会場費や移動費に加えて、その手配や準備にかかる時間や工数といったコストを抑えることができます。

■デメリット

・ネットワーク環境を整える必要がある

オンラインを通して研修や学習を行うため、ネットワーク環境は必須となります。通信環境が悪いと、映像が止まったり画像が分かりにくくなったりするため、学習効果が低減してしまう可能性があります。

・受講者の状況が把握しづらい

オンライン研修では、カメラに映る範囲でしか受講者の状況を把握できないため、講師や運営側が受け取れる情報が少なくなります。また、自主学習の形式では実際に受講しているかや進捗度などを把握しづらくなります。

社外の研修に参加する

社外で開催されている研修やセミナーなどに参加する方法もあります。こちらは、下記のようなメリット・デメリットが挙げられます。

■メリット

・社外の人とコミュニケーションを取れる

同じ研修を受ける社外の人と関わることになるため、他の企業で意識している感覚を把握できます。

・一般的な常識を得やすい

多くの企業に当てはまることや、社会的な認知の仕方を学べるため、より一般的な常識を得て自社との比較がしやすいでしょう。

■デメリット

・自社に活用するための工夫が必要になる

一般的な内容を学ぶことができる反面、具体的に自社で起こりうることや活用方法を考える必要があります。

・時期やタイミングが合わない場合がある

開催の時期やタイミングは選ぶことができないため、自社に合った時に受講できるとは限りません。

コンプライアンス研修のフローは?

コンプライアンスの概要説明

最初に、コンプライアンスの概要について説明します。コンプライアンスとは、法令や規則を遵守することを指します。個人情報保護法や労働法など、企業が遵守するべき法令や規則は多岐にわたります。このセクションでは、コンプライアンスの意義や目的について、具体的な法令や規則の例を挙げながら説明します。

【注意点】

コンプライアンスについての基本的な説明を行いますが、企業が遵守するべき法令や規則の内容は多岐にわたるため、後のセクションでも具体的なルールについて説明します。

コンプライアンスに関する具体的なルールの説明

次に、企業が遵守すべき具体的なルールについて説明します。具体的なルールには、個人情報保護法や労働法、反社会的勢力対策などが含まれます。このセクションでは、これらのルールについて、具体的な違反例や罰則、遵守に必要なポイントなどを説明します。

【注意点】

企業が遵守すべき具体的なルールについて説明しますが、法令や規則は常に変化しており、新たな法令や規則が制定されることもあります。そのため、企業は定期的に法令や規則の変更点を把握することが必要です。

ケーススタディ

コンプライアンス研修では、ケーススタディを用いることが一般的です。ケーススタディとは、実際に発生したコンプライアンス違反事例について、その原因や対応策などを分析するものです。このセクションでは、過去のコンプライアンス違反事例について、参加者がグループで分析・議論する形式で進めます。ケーススタディを通じて、参加者は具体的な課題について考え、問題解決能力を向上させることができます。

【注意点】

過去のコンプライアンス違反事例についてグループで分析・議論するため、参加者が主体的に考えることが求められます。また、ケーススタディには著作権があるため、無断で複製・流布することは違法です。

Q&Aの実施

最後に、参加者からの質問に答える形式で、Q&Aセッションを設けます。Q&Aセッションでは、参加者が理解しきれなかった点や疑問に思った点について、講師が補足説明を行います。また、参加者からの意見や提案にも積極的に応じることが重要です。

【注意点】

このセクションでは、参加者からの質問に対して、講師が正確な情報を提供することが求められます。また、Q&Aセッションでは、参加者からの意見や提案にも積極的に応じることで、参加者の理解を深めることができます。

コンプライアンス研修を効果的に行うためのポイント

コンプライアンス研修の効果を高めるために気をつけるべきポイントをご紹介します。

適切なタイミングで実施する

コンプライアンス研修は適切なタイミングで実施することで効果を高めることができます。例えば、下記のようなタイミングで実施を検討すると良いでしょう。

・実際にコンプライアンス違反が発生した時や、それに準ずることが起こった時

・近い業界や業種でのコンプライアンス問題が取り上げられた時

・自社のルールや規定を変更した時

・新入社員が入社した時

・昇格や昇進などを実施した時

対象者によってテーマを変える

一般的なコンプライアンスに関する知識は全従業員に伝えますが、より各階層や職種で起こりやすい違反やリスクに合わせてテーマを変えることで、コンプライアンス研修の効果を高めることができます。例えば下記のようにテーマを変えると良いでしょう。

・新入社員:社会人として基本的なルール

・主任や係長:実際のコンプライアンス問題への対処方法

・管理職:部署やチームのコンプライアンス意識を高める方法

・役員:自社のコンプライアンスの浸透や規則更新の方法

コンプライアンス違反が起きない仕組みづくりを行う

コンプライアンス違反を防ぐためには、企業がリスクマネジメントの観点からコンプライアンス違反が起きないための仕組みづくりを行うことが重要です。企業は、リスク評価を行い、違反が起きる可能性の高い箇所を特定し、適切な対策を講じることが必要です。また、コンプライアンス違反を防止するために、企業内にコンプライアンス担当者や監査部署を置き、継続的な監査活動を行うことも重要です。

仕組みづくりを行う際には、適宜外部のサービスを活用することで、より効果を高めることが期待できます。

全社的に取り組みコンプライアンス意識を強化する

コンプライアンス違反を防ぐためには、企業全体でコンプライアンス意識を高めることが必要です。具体的には、コンプライアンス研修を定期的に実施することや、コンプライアンスに関する情報を社内で共有することが重要です。

さらに、各部署ごとにコンプライアンスチームを設置し、違反を防ぐための具体的な対策を講じることも効果的です。たとえば、顧客情報の適切な管理に関するルールを策定し、そのルールに基づいた監査を実施することが考えられます。また、問題が発生した場合には、適切な報告・連絡・相談体制を整備することも重要です。

加えて、個人でもできる対策としては、業務効率の向上が挙げられます。業務効率を向上させ、労働時間を適正化することで労働基準法の遵守に繋がります。

企業が研修を実施する上でよくある課題

また、企業が研修を実施する上で生じやすい課題についてもご紹介します。事前に課題を把握しておくことで、その対処方法を検討・準備しておくことができるでしょう。また、必要に応じて外部研修サービスを活用することもおすすめします。

研修の準備が大変である

自社の現状把握や、それに応じた研修の目的やゴールの設定、プログラムの作成と実施など、研修の準備には多くの時間や作業を要します。そのため、担当者の人数が少なかったり、自社にノウハウがない場合には負担が膨大になってしまい、研修実施の遅れや効果の低減に繋がる可能性があります。外部の研修サービス提供者のサポートを借りることも検討すると良いでしょう。

受講した社員の理解度がわからない

研修を実施したとしても、実際にどの程度社員が理解できているか、ないしは理解できていないかは分かりづらいものです。研修中に質疑応答の時間を設けたとしても、限られた社員しか質問をしないことが多いため、全体の理解度の把握には繋がりにくいでしょう。適宜感想共有やアンケートの実施などで理解度を測る必要があります。

定着に繋がらない

「研修を実施したが、実際の業務に活かされていない」というケースは多く見受けられます。研修当日は良い感想が挙がり、良い雰囲気で終了したとしても、その後の振り返りの機会や定着への仕掛けを用意していないと、受講した内容を忘れてしまいます。定期的に確認テストを実施したり、実際の業務に確認フローを導入したりといった工夫が必要です。

法人研修ならリンクアカデミー

リンクアカデミーは「あなたのキャリアに、本気のパートナーを」をミッションに掲げて個人が「学び」を通じ自らのキャリアを磨き上げられる場を目指しています。

そのために

・㈱アビバが提供してきたパソコンスキルの講座提供

・大栄教育システム㈱が提供してきた資格取得を支援する講座

・ディーンモルガン㈱が提供してきた「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」のマンツーマン英会話レッスン

といったキャリアアップに関するサービスをフルラインナップで展開してきました。

この実績と経験を活かして、

・内定者・新入社員の育成

・生産性向上

・営業力強化

・DX推進

といった幅広い課題に対してもソリューションを提供しています。

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

記事まとめ

コンプライアンスは「法令順守」という意味だけではなく、「社会的な常識や一般的な認識から逸脱しないこと」も含まれています。企業におけるコンプライアンス違反は、場合によっては企業のイメージを大幅に下げ、経営を危機に追いやる事態に発展する可能性があります。

実際にも、コンプライアンス違反によって倒産した企業や多額の賠償金を払うケースや、従業員が退職せざるを得ない状況になるケースもあります。そのような状況を作らないためにも、会社全体としての知識やスキル向上が必要となります。

経営層だけではなく1人1人の従業員が正しい知識と意識を持つことが必要であるため、コンプライアンス研修の実施は重要な施策になります。自社に必要なテーマや内容を検討し、効果的な実施方法を模索しましょう。

コンプライアンス研修に関するよくある質問

Q:モラルとコンプライアンスの違いは何ですか?

A: モラルとは、倫理的な観点から自己の判断に基づいて行動することを指します。一方、コンプライアンスとは、法令や規則を遵守することを指します。モラルとコンプライアンスは、一部重なる部分がありますが、法的な規制に則って行動することが重要な点で異なります。

Q: ハラスメントとコンプライアンスの違いは何ですか?

A:ハラスメントとは、性別、年齢、人種、障害の有無などに基づいて、仕事上の環境や人間関係を妨げる行為を指します。一方、コンプライアンスとは、法令や規則を遵守することを指します。ハラスメントは、法律においても禁止されており、コンプライアンス違反の一部となることがあります。

Q: コンプライアンス違反に対する罰則は何ですか?

A: コンプライアンス違反に対する罰則には、罰金、刑事罰、民事罰、業務停止命令、許認可の取消しなどが含まれます。具体的な罰則は、違反した法令や規則によって異なります。

Q: コンプライアンスに違反しないためにはどうすればよいですか?

A: コンプライアンスに違反しないためには、法令や規則を遵守することが必要です。具体的には、法令や規則を理解し、遵守するための仕組みを整備することが重要です。企業内にコンプライアンス担当者や監査部署を置き、継続的な監査活動を行うことも有効です。

Q: コンプライアンス研修は何回受講すればよいですか?

A: コンプライアンス研修は、一度受講すれば終わりではありません。法令や規則は常に変化しており、新たな法令や規則が制定されることもあります。そのため、定期的にコンプライアンス研修を実施することが必要です。また、研修内容の改善や新たな法令や規則の変更に合わせて、継続的な見直しが必要です。

コンプライアンス研修は、企業にとって非常に重要です。研修によって、社員たちは法令や規則を遵守することができ、企業の信頼性や信用を高めることができます。また、研修を通じて、社員たちは企業の理念や価値観を共有し、一体感を持って働くことができます。