ITリテラシーとは?低いことのリスク・高め方を徹底解説

目次[非表示]

- 1.ITリテラシーとは何か

- 2.ITリテラシーの一般的な3つの意味

- 2.1.情報基礎リテラシー

- 2.2.コンピューターリテラシー

- 2.3.インターネットリテラシー

- 3.従業員がITリテラシーを向上させる方法とポイント

- 4.ITリテラシーが低いことによるリスクとは

- 5.ITリテラシーが高いことによるメリット

- 5.1.メリット①:大切な情報を守ることができる

- 5.2.メリット②:生産性を向上できる

- 5.3.メリット③:商品・サービスクオリティを向上できる

- 5.4.メリット④:アクシデントを未然に阻止できる

- 5.5.メリット⑤:DX推進の強化が見込める

- 6.ITリテラシー教育の課題は?

- 6.1.技術革新の追跡と対応

- 6.2.育成プログラムの充実

- 6.3.セキュリティの充実

- 7.ITリテラシーを高めるならリンクアカデミー

- 8.リンクアカデミーの研修導入事例

- 9.記事まとめ

- 10.ITリテラシーに関するよくある質問

現在では多くの人がスマートフォンを持ち、ビジネスシーンにおいてもパソコンで業務をしたり社内サーバーでファイルを共有したりと、ITは日々の生活に根付いています。そのため、ITに対する理解や活用する力である「ITリテラシー」が低いと、従業員の生産性低下や全社を巻き込むトラブルになりかねません。

本記事では、ITリテラシーとはそもそも何を意味しているのか、その有無によるメリット・デメリットなどをご紹介します。

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

ITリテラシーとは何か

ITリテラシーとは、IT技術を活用するのに必要な知識やスキルのことを指します。

人材育成や採用シーンにおいて「リテラシー」という言葉をよく耳にするようになりました。リテラシーとは、英語の「literacy」を読んだものであり「読み書きする能力」「記述読解能力」という意味を持ちます。元々は識字率の調査や研究の場面で使われることが多かったところから、現在は解釈の範囲が広がり「特定の分野に関する知識や理解力、活用する能力」という意味で使われています。

そのため、「ITリテラシー」は「Webや通信、ネットワークなどITを利用したものを理解して活用する能力」という意味があります。セキュリティ知識や情報収集能力から、簡単なパソコンの操作やアプリの操作など幅広いものを指しています。

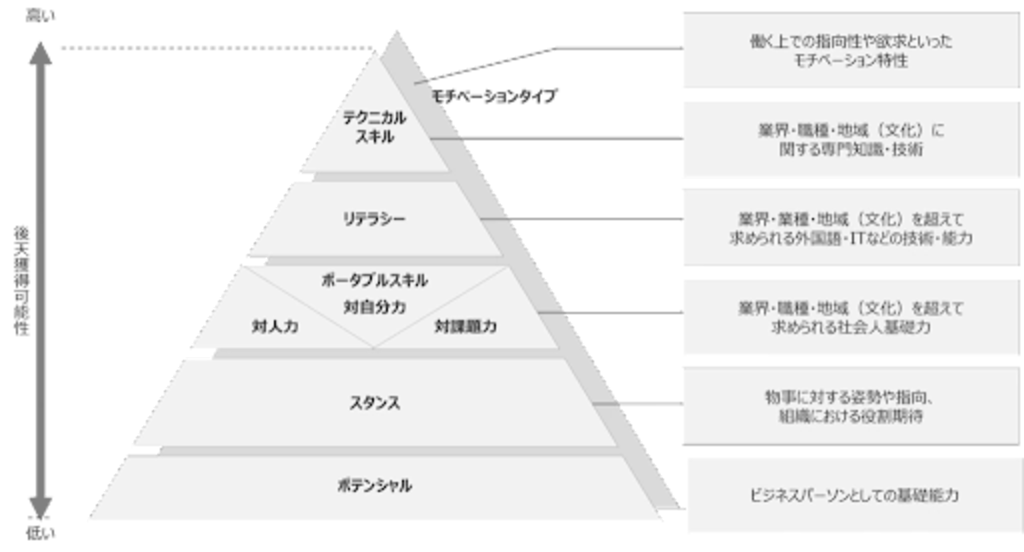

また、リテラシー、ITリテラシーは人材の持つ能力の中でどのような位置付けなのかも見てみましょう。

弊社が経済産業省より受託した平成17年度「社会人基礎力に関する調査」を通して、社会人に求められる基礎力に関する調査を行い、下図の「人材要件フレーム」として定義しました。人材に必要な能力はこのように「スタンス」「ポータブルスキル」「リテラシー」「テクニカルスキル」で構成されていると整理でき、下の方から開発していくことが一般的です。

(参考:人材要件フレーム)

この中でITリテラシーは比較的専門知識に近いところに位置していますが、その分後天獲得性が高く業界や業種を超えて幅広いところで活用できるものだと言えます。

※更新日:2022/11/24

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

ITリテラシーの一般的な3つの意味

幅広い意味を持っているITリテラシーですが、一般的にITリテラシーは「情報基礎リテラシー」「コンピューターリテラシー」「インターネットリテラシー」の3つに分けることができます。

情報基礎リテラシー

情報基礎リテラシーとは、「適切な情報を見つけ、必要に応じて取捨選択を行う力」を意味します。

インターネットが普及したことで、誰もが様々な情報に触れることができるようになりました。その一方で、正しい情報と共に間違った情報、悪意がある情報もまた溢れるようになりました。間違った情報を信じてしまうと、望んでいた効果や成果が出ないだけではなく、自分もまたその伝え手になってしまう可能性もあります。

逆に、適切な情報や正しい情報を見抜いて活用する力があれば、より多くの情報・データを利用して個人にとっても組織にとっても良い結果を生み出すことができるようになります。

膨大な情報の中から目的に即して必要な状況を見極め、知識と意志を持って判断をする情報基礎リテラシーは現代社会において重要なものです。

コンピューターリテラシー

コンピューターリテラシーとは、「パソコンやスマートフォンなどのデバイス(装置や機械)やソフトフェアを操作する力」を意味します。

多くの人が自分のスマートフォンや携帯電話を所持しており、業務もパソコンを使って行う割合が多くなってきているでしょう。また、近年は新型コロナウイルス蔓延の影響もあり、リモートワークを採用する企業が増えたことでよりスマートフォンやポケットWi-Fiなどのデバイスを利用する機会も増えてきました。

このように生活や業務で高頻度で利用しているデバイスやソフトウェアの基本的な仕組みや使い方を理解し、簡単な操作をできるコンピューターリテラシーは必要不可欠なものだと言えるでしょう。更にテクノロジーが発達していくと、また新たなデバイスが利用される可能性もあるため、その際に適応できるようになるためにも重要な力です。

インターネットリテラシー

インターネットリテラシーはネットワークリテラシーとも呼ばれており、「インターネットを適切に利用する力」を意味します。

インターネットを利用して情報を得るだけではなく、発信者として持つべきモラルやマナー、セキュリティに関する知識もインターネットリテラシーに含まれます。企業において顧客に関する情報は機密情報であり、外部に漏洩してしまった場合には顧客や市場からの信頼を大きく損なってしまいます。

また、SNSが普及してからは「炎上」という言葉も多く見かけるようになりました。例え1人の従業員が発信したことでも多くの人の目に触れることで企業全体の問題に発展することも珍しくありません。

このように適切にインターネットを利用するための知識や姿勢は誰しも持っておくべきものであると言えます。

従業員がITリテラシーを向上させる方法とポイント

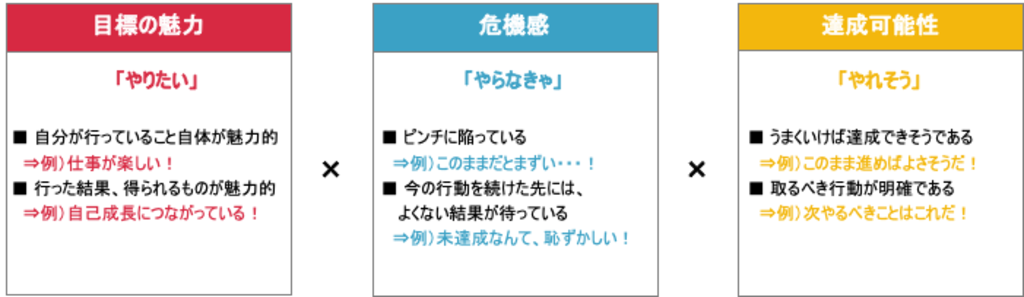

では、従業員のITリテラシーを高め、身につけるためにはどのような方法があるのでしょうか。「ITについてちゃんと勉強しておいて」と伝えても上手くはいきません。人が何かに対してモチベーションを上げるためには、下記のように「やりたい」「やらなきゃ」「やれそう」という3つの要素を高める必要があります。ITリテラシーの獲得促進においても、この3つのバランスを意識すると良いでしょう。 (参考:モチベーションを上げる3つの要素)

(参考:モチベーションを上げる3つの要素)

セキュリティ対策

まず、前提として企業におけるセキュリティ対策をしっかりと行う必要があります。システム上で欠陥がある場合には、せっかく従業員が気をつけていても外部からの攻撃を受けてしまうことがあります。 ・ウイルス対策ソフトウェアの導入 ・従業員の使用するデバイスOSの最新化 ・VPN接続を利用したネットワークのセキュリティ向上 ・クラウドサービスを利用した情報やデータの管理 など、基本的なセキュリティ対策ができているかを確認しましょう。

リスクの周知

そもそもなんのためにITリテラシーが高くないといけないかを、従業員が分かっていない場合もあります。また、実際にどのような事態に陥ってしまうのかや具体的なリスクの内容が分からない状態では、目的や重要性をきちんと理解することは難しいものです。 そのため、ITリテラシーが低いことにより生じうるリスクを業務・日常共に周知することで、従業員の「やらなきゃ」という危機感を高めましょう。

資格の取得

ITリテラシーに関する資格の取得もITリテラシーを高めるために有効な手段です。資格取得という目標があることで、日々触れる情報や使っているものに関する感度も高まります。また、ITリテラシーに関する資格は様々な場面で活用することができるため、資格取得によって従業員にどんなメリットがあるかも伝えることで「やりたい」という目標の魅力を高めることが期待できます。 場合によっては昇格・昇給の条件や奨励金を用意することでより従業員の行動を促進することができます。 ITリテラシーに関する資格には、 ・ITパスポート試験 ・情報セキュリティマネジメント試験 ・IC3 など様々な資格があるため、内容や必要性に応じて自社で推奨するものを選定すると良いでしょう。

ITツールに触れる

一方で、知識を習得するだけではITリテラシーは高まらないことにも注意が必要です。実際に様々なデバイスやソフトウェア、インターネット上の情報に触ってみる、使ってみることで習得した知識をより実践的なものにすることができます。 また、「ITに対する食わず嫌い」であるケースも少なくありません。そのような従業員に対しては簡単なところから利用してみて効果を実感する機会を提供することで、「やれそう」という達成可能性を生み出すことができます。

教育研修を行う

DX化推進に伴う事業戦略の変更への対応が求められる昨今では、会社全体を上げてのリテラシーやテクニカルスキルの見直し、向上の必要性が高まってきています。 しかし、リテラシーやテクニカルスキルは日進月歩で変化・進化をしていくため、自社内での育成は困難なケースが多いのが実情です。場合によっては自社の中では常識や正解だとされていたことが、一般的に見るとリスクがあることである可能性もあります。そのような事態を防ぎ、適切なITリテラシーを高めるためには外部の法人に委託してOff-JT 研修を行うことが有効です。 体系的かつ網羅的な知識の提供やITリテラシーの専門家からのアドバイスを踏まえた研修を実施することで、企業全体のITリテラシーを向上することが期待できます。

※更新日:2022/11/24

ITリテラシーが低いことによるリスクとは

セキュリティリスク

ITリテラシーが低く、インターネットやコンピューターを適切に扱うことができないと、セキュリティに関するリスクが懸念されます。

ITリテラシーが低いと情報やセキュリティへの感度も低くなるため、例えば「覚えのないアドレスからのスパムメールに添付されているファイルを開く/URLをクリックする」というような行動を取ってしまいます。もしもその発信者が悪意を持っていた場合、「ウイルスによる機密情報の漏洩」や「サイバー攻撃によるサービスの機能不全」などに繋がってしまいます。

生産性の低下

パソコンやスマートフォンが発展し、企業でも取り入れられてきた1つの理由として「生産性を向上させる」ということが挙げられます。つまりITリテラシーが低くデバイスを上手く使いこなせないことで、本来発揮するべき生産性の実現ができないということになります。

デバイスだけではなく、従業員の負担を減らすために様々なソフトウェアを導入する企業も多く見受けられます。上手く活用ができれば業務の属人性や工数が大幅に減少するはずですが、ITリテラシーが低いと逆に作業が増えてしまい、生産性の低下に繋がります。

従業員の負担の偏り

企業、職場の中で従業員ごとにITリテラシーに差が出てしまっている場合には、一部の従業員に負担が偏ってしまう可能性があります。

業務効率を向上するために企業がデバイスやソフトウェアを導入したとしても、それを使いこなせない従業員は管理部門に問い合わせたり、職場の中で聞いたりすることになるでしょう。適切な数や頻度であれば良いですが、あまりにも数や頻度が多いと聞かれる側の従業員は対応で多くの時間をとられることになります。

市場の情報の把握

マーケティングや顧客ニーズの把握のためには様々な方法がありますが、インターネットを活用して情報を収集するのは大変有用な手段です。現在は多くのレビューサイト、口コミやブログなどを閲覧することができるようになっているため、市場の動向をより得やすくなっています。

しかし、ITリテラシーが低いとそもそも情報の調べ方が分からなかったり、適切な情報を選ぶことができない可能性があります。市場の情報を誤って扱ってしまうことは直接業績やブランドへの影響が出ることもあるため大きなリスクだと言えるでしょう。

企業イメージの低下

ITリテラシーが低いことで間違った情報を扱ってしまったり、従業員が不適切な発信をしてしまったりすることで、企業イメージは著しく低下してしまう可能性があります。このような企業イメージの低下は短期間では解消できない場合もあるため、長い期間影響を及ぼすことになります。

また、近年は企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に対する関心も高まっています。新たな企業の価値判断の軸としてITに関するものが増えていく中で、ITリテラシーが低いということだけでも企業のイメージ・ブランドが低下することも考えられます。

ITリテラシーが高いことによるメリット

一方で、ITリテラシーが高いことによって得られるメリットも多くあります。

メリット①:大切な情報を守ることができる

企業にとって、商品・サービスに関するノウハウや顧客データなどの情報は大切な資産のひとつです。このような情報資産とも言うべきものを、セキュリティや情報に関する感度といったITリテラシーを高めることで漏洩や破壊から守ることができます。

メリット②:生産性を向上できる

ITリテラシーが高いと、パソコンやスマートフォンのようなデバイスを上手く使いこなすことができるようになります。加えて、業務効率化のために導入したソフトウェアも本来の効果を発揮できるようになるでしょう。

その結果、従業員の生産性は大きく向上することが期待できます。従業員による負担の偏りも解消することで、本来取り組みたい業務に時間を割けるようになり企業全体の生み出す成果も大きくなるでしょう。

メリット③:商品・サービスクオリティを向上できる

ITリテラシーが高いと、市場の動向や顧客のニーズを適切に把握することができます。収集した情報を元に、顧客が価値を感じるポイントや機能を自社の商品・サービスに反映することで、そのクオリティを向上することができるでしょう。

メリット④:アクシデントを未然に阻止できる

ITリテラシーが高まると、情報セキュリティに関する知識や技術が備わっているため、アクシデントの未然阻止につながります。

例えば、ウイルス感染やフィッシング詐欺、不正アクセスなどのセキュリティ問題が発生した際には、早期発見・対応が求められます。ITリテラシーが高い従業員は、異常なメールやWebサイトを見分けたり、セキュリティソフトウェアの設定を適切に行ったりすることができます。

メリット⑤:DX推進の強化が見込める

ITリテラシーが高い場合、デジタル技術を活用した業務プロセスの改善や効率化を促進することができます。例えば、自動化やロボティクス、AIなどの技術を活用することで、生産性の向上やコスト削減、品質の向上などが期待できます。

特に、ITリテラシーが高い従業員は、こうした技術に理解を持ち、積極的に活用することができます。また、ITリテラシーが高い従業員は、データの取り扱いにも熟練しており、データの分析や活用による業務改善や新たなビジネスモデルの提案などにも貢献することができます。

ITリテラシー教育の課題は?

技術革新の追跡と対応

DX推進には、最新の技術を追跡し、積極的に活用することが必要です。しかし、技術が進化する速度が非常に速いため、企業は常に最新の情報を収集する必要があります。情報を収集することで、企業は先進的な技術をいち早く導入し、競争優位性を獲得することができます。

また、適切な技術導入後には、適切な管理と運用を行うことが重要です。これにより、企業は技術がもたらす様々な利益を最大限に引き出すことができます。

さらに、企業は、技術導入に関する知識や経験を共有し、相互に学び合うことが重要です。これらの課題に対応するためには、企業は常に技術に敏感であり、技術革新を追跡する体制を整備する必要があります。そのために、社内での継続的な情報共有や、外部の専門家との協力などが有効です。

育成プログラムの充実

昨今、岸田総理がリスキリング施策を発表していたことからも、リスキリングは国としても非常に注目されている話題だと言えます。世の中のデジタル化に適応していけるITリテラシーの高い組織を作る上では、社員への教育投資は欠かせないものとなるでしょう。

ITリテラシーを向上させるには、教育・トレーニングのプログラムの充実が必要です。企業は、従業員が必要なスキルを習得できるよう、教育・トレーニングプログラムを充実させる必要があります。具体的には、eラーニングやオンラインコース、社内の学習セッションなどが含まれます。

ただし、中には自社のITリテラシーレベルを正しく認識できていない企業もあります。その場合は、アセスメントを取り入れるなど、まずは現在地を正しく認識する施策を取り入れることが重要になります。その上で、どのようなプログラムが適切かを検討されることをおすすめします。

また、資格取得支援も重要です。資格を取得することは、従業員のスキルアップにつながるだけでなく、彼らの自信も高めることができます。企業は、従業員が必要な資格を取得できるよう、学習支援や受験費用の補助を提供することができます。

最後に、社内システムの利用促進も重要です。従業員がITリテラシーを向上させるためには、実際にシステムを使用することが欠かせません。企業は、社内システムをより使いやすくし、従業員が積極的に使用できるよう、適切なトレーニングを提供することができます。

セキュリティの充実

DX推進に伴い、情報セキュリティの重要性が高まっています。特に、社内での情報漏えいや外部からのサイバー攻撃などが増加しているため、これらのリスクに対応するためには、様々な施策が必要です。

一つの施策として、情報セキュリティに関する教育やトレーニングを実施することが挙げられます。社員の意識向上は、情報セキュリティにおいて大きな役割を果たします。また、社内の情報管理体制の見直しやセキュリティ対策の強化も重要です。

さらに、情報セキュリティに対する取り組みは、社外に向けた信頼の向上にもつながります。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得や、セキュリティに関する報告書の作成・公開など、外部からの評価を高めることが求められます。

ITリテラシーを高めるならリンクアカデミー

リンクアカデミーは「あなたのキャリアに、本気のパートナーを」をミッションに掲げて個人が「学び」を通じ自らのキャリアを磨き上げられる場を目指しています。

そのために

・㈱アビバが提供してきたパソコンスキルの講座提供

・大栄教育システム㈱が提供してきた資格取得を支援する講座

・ディーンモルガン㈱が提供してきた「ロゼッタストーン・ラーニングセンター」のマンツーマン英会話レッスン

といったキャリアアップに関するサービスをフルラインナップで展開してきました。

この実績と経験を活かして、

・内定者・新入社員の育成

・生産性向上

・営業力強化

・DX推進

といった幅広い課題に対してもソリューションを提供しています。

※更新日:2022/11/24

独自の「診断技術」により ITスキルを可視化し、課題に合った研修プログラムをご提案

定量的にスキル向上させるなら、リンクアカデミー

⇒ITスキル研修資料をダウンロードする

リンクアカデミーの研修導入事例

・ネットワンシステムズ株式会社様

・東京建物株式会社様

・株式会社フロム・エージャパン様

・株式会社トーコン様

記事まとめ

ITリテラシーは現在の日常生活やビジネスシーンで必要不可欠なものになっています。ITリテラシーが低いことは個人だけの問題ではなく、周囲や企業全体に影響が生じる事態に繋がる可能性があります。一方で、ITリテラシーを高めることは業務の生産性だけではなく、企業自体のイメージを向上させ顧客から選ばれる理由にも繋がります。従業員の「やりたい」「やらなきゃ」「やれそう」を高めることでITリテラシーの獲得・向上を目指しましょう。

ITリテラシーに関するよくある質問

Q: 情報リテラシーとの違いはありますか?

A: 情報リテラシーとは、情報自体の取得、収集、分析、評価、活用ができる能力のことを指します。一方、ITリテラシーは、コンピューターやデジタル技術を使って情報を扱う能力のことを指します。つまり、情報リテラシーは情報全般の能力であり、ITリテラシーは、情報を扱うための道具であるコンピューターやデジタル技術を使いこなす能力です。

Q: ITリテラシーが高い人の特徴はありますか?

A: ITリテラシーが高い人は、デジタル技術を積極的に活用し、生産性の向上や業務改善に貢献することができます。彼らは、コンピューターやスマートフォン、タブレットなどを使いこなすことができ、情報の収集や分析、データの扱いに熟練しています。また、ITリテラシーが高い人は、新しい技術やシステムに対して積極的に取り組み、学習意欲が高い傾向があります。

Q: ITリテラシーはなぜ重要ですか?

A: ITリテラシーは、現代社会において必要不可欠な能力の一つです。コンピューターやデジタル技術があらゆる分野に浸透しているため、ITリテラシーがないと、情報の収集や分析、データの扱いに困難を生じることがあります。また、ITリテラシーが高い人は、デジタル技術を活用することで、効率的な業務プロセスの構築や生産性の向上に貢献することができます。

Q: ITリテラシーを向上させるにはどうすればよいですか?

A: ITリテラシーを向上させるには、以下のようなアプローチが有効です。

- プログラミングスクールなどの教育・トレーニングプログラムに参加する

- オンラインコースやeラーニング、社内の学習セッションなどを活用する

- 資格取得支援を受ける

- 自分でシステムを使ってみる

- ITに関する書籍や記事を積極的に読む

- ITに関するコミュニティに参加する